(中央社記者蕭博陽彰化縣13日電)滿足離岸風電運維需求,台電公司在彰化縣興建「光源之石」首座綠能運維中心,外觀鋪滿光電板,遠看彷彿穿山甲,完工後,1年發電100萬度,扣除自用72萬度剩餘電力送回電網。 台電2021年離岸風電1期併聯發電,啟用全國第一座離岸風電併網基地「彰一開閉所」,去年底離岸2期邁入施工階段,台電將打造首座風力發電綠能運維中心「光源之石」,建築外觀包覆光電板,遠看就像「穿山甲」,未來估計1年可產生近100萬度綠電,除運維中心自給自足還能回輸電力,可望成全台首座淨零排放建築。 運維中心「光源之石」動工祈福今天舉行,行政院長陳建仁、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、台電總經理王耀庭、彰化縣副縣長林田富等人出席,建築預計2024年底完工,作為台電離岸風電運維基地及再生能源設備材料倉儲中心,也落實邁向電力淨零目標。 台電透過新聞稿表示,為滿足綠能持續發展成長的運轉維護需求,在鹿港鎮彰濱工業區建置台電首座綠能運維中心「光源之石」,作為台電離岸風電1、2期超過50部風機的吊裝廠房、運維基地及周遭陸域風機、太陽光電相關備品、維護工具等材料倉儲中心。 台電說明,要稱為淨零建築除需獲內政部建築能效認證,更重要是建築物自身生產的再生能源要能完全滿足用電能耗,「光源之石」每片太陽能板鋪設位置與角度都經日照位置、方向、時數、建築面積、太陽能板發電效率等大數據建構而成的模型精準分析確認。 台電表示,運維中心太陽能板1年可發近100萬度電,扣除營運所需72萬度電力,並以建築總樓地板面積約1.3萬平方公尺計算,能源密度(EUI)估可達負19,表示建築本身實現電力自給自足,還能多發電送回電網,因是首件送件辦理,可望成全台第1座淨零建築。(編輯:黃世雅)1120813 為滿足離岸風電運維需求,台電公司在彰化縣鹿港鎮彰濱工業區興建「光源之石」首座綠能運維中心,13日舉辦動工祈福儀式,行政院長陳建仁(中)等人出席。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 112年8月13日 本文來自彰濱建全台首座淨零建築 「穿山甲」不只發電自用還有剩餘送電網 | 產經 | 中央社 CNA

台灣自來水公司(簡稱台水)為推動「綠電中的綠電」不遺餘力,今年完工併聯運轉發電的台東「利嘉淨水場小水力發電」(130kW)案為其第一個小水電成功案例,也是今後加速推動最乾淨綠電的新里程碑,為此今年6月底還舉辦利嘉廠的觀摩會,以利經驗分享,期能縮短其他案場摸索的時間。 楊人仰處長表示,台水高層非常重視綠色能源的相關推動,尤其李嘉榮董事長在任職副總經理及總經理期間,即責成相關單位逐步盤點可以推動小水力案場。盤查推動的重點以台水現有系統為主,會朝向原水系統如水庫、更上游川流水,用重力流流到淨水廠之前,或淨水廠清水池的水,重力流流到配水池或減壓池之前部分。 據指出,利嘉淨水廠屬原水系統的案例,原來設計的容量為1小時發電量約130KW,從今年1月併聯之後,最大發電量平均達到140KW,枯水期約80KW,發電量會隨著原水量產生變化,總電量則併聯到台電的饋線。 此外,台水目前正在推動的小水力案場,還包括去年完成招租的南化淨水廠、沙鹿配水中心,及今年5月完成招租的雲林湖山淨水廠,目前分別在進行文件申請的行政流程。南化案由經一綠能得標,預期在114年第一季完工併聯;沙鹿案由台化得標,目標是明年中旬完成併聯發電,工期則是到114年;湖山案由韋峰能源得標,預計115年第一季供電。 台水後續案場如鳥嘴潭人工湖、后里第一淨水廠、鯉魚潭淨水廠等,目前還需要配合一些場址區的再建工程,對於其中初步評估有開發潛能,但是受限於場地不夠大的一些案場,台水公司希望小水盟與會員們繼續協助評估,並且對於小水盟協助台水公司推動小水力發電給予高度肯定。洽詢電話:(04)2321-6631,小水盟秘書處。 本文來自台水推小水力發電 綠電新里程碑 – 投資理財 – 工商時報 (chinatimes.com)

為實現2050淨零碳排目標,蔡政府全力發展再生能源並推動漁電共生,遭質疑「漁電共生根本就是漁死電生」,甚至引發破壞生態環境、養殖漁業與弊案爭議,可能影響2024總統大選選情。對此,太陽光電5大公協會今(7日)發布嚴正聲明駁斥相關傳聞,呼籲各界團結推動再生能源,讓漁電共生達成環境、養殖與綠電三方共好。 5大公協會指出,外界質疑漁電共生場基樁影響地下水層,改變漁塭水質鹽度及加速退水速度,不利養殖,導致漁貨減少價格上升等;但目前多數漁電共生魚塭具有蓄洪功能,且養殖用水並不與是否降雨直接相關,漁獲價格則是受到多重因素影響,包括:農業人口老化導致缺工、漁民選擇性養育高獲利漁種、飼料價格上漲等不可控因素。另外,傳聞太陽能基樁使漁民無法使用牽漁網方式捕魚,事實上,多數業者已利用漁塭堤岸及引水渠道設置基樁,以避免影響大面積漁網捕撈。 5大公協會表示,漁電共生被指影響黑面琵鷺生態,但現存漁電共生開發案場皆位於既有漁塭,與黑面琵鷺主要棲息地並無影響,且業者早有共識避免開發七股台61以西黑面琵鷺生態敏感區。聲明強調,面對能源短缺和產業快速演進,再生能源被視為台灣經濟和永續建設的關鍵,應是不可動搖的事實,各界應團結推動再生能源、勿以訛傳訛。 漁電共生近日引起爭議不斷,包括:太陽光電產業永續發展協會、太陽光電發電系統商業同業公會、太陽光電產業協會、SEMI太陽光電委員會,以及全國商業總會能源產業推動委員會等5大光電公協會,今上午聯合發表聲明,從能源轉型趨勢、黑面琵鷺生態保育以及地下水層影響等3大面向,一一對外說明。 本文來自漁電共生變共死? 5大光電公協會這樣說 – 中廣新聞網 (bccnews.com.tw)

蔡英文總統7日上午出席台灣碳權交易所開幕揭牌典禮,她表示,台灣碳權交易所的設置讓台灣跟上國際淨零轉型的潮流,並更積極與他國的碳交易所進行國際合作,將成為協助台灣達成低碳目標的關鍵助力;同時也能促進低碳科技的研發及相關人才的培育,帶動整體綠色經濟的良性循環,協助企業將低碳、零碳的挑戰化為新的機會與商機。位於高雄的台灣碳權交易所今舉行開幕揭牌典禮,蔡英文總統特地南下出席。 總統在致詞時表示,2050淨零轉型是全世界的共識,也是台灣的目標,歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將在今年10月開始施行,加上全球RE100的企業承諾,都一再顯示減碳不再只是道德倡議,更是台灣在激烈的國際競爭中繼續脫穎而出所必須要面對的貿易議題及供應鏈的要求,而台灣碳權交易所的成立,將成為協助台灣達成低碳目標的關鍵助力。總統:『(原音)美國紐約、英國倫敦、日本東京,還有新加坡等地方都先後成立了碳權交易平台,台灣碳權交易所的設置,我相信能夠讓台灣跟上國際淨零轉型的潮流,並且更積極的和其他國家的碳交易所進行國際合作。 我也相信這將是成為協助台灣達成低碳目標的關鍵助力。』 總統認為, 建立碳權交易所,將碳權放在交易市場上進行交易、流通,將為企業帶來經濟效果、創造減碳的誘因,同時也能促進低碳科技的研發及相關人才的培育,帶動整體綠色經濟的良性循環。 總統也表示,除了成立碳權交易所,國發會也在去年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,之後,氣候變遷因應法相關子法將陸續上路,逐步完成碳定價、碳交易等相關機制。未來,台灣會透過自願減量、增量抵換及國外碳權交易等機制三管齊下,對應設立三大交易板塊,運用交易平台的力量,共同落實淨零排放的目標,加速淨零轉型的進程,並預計在2023年至2030年帶動新台幣4兆元的民間投資、5.9兆元產值及55萬個相關就業機會。 總統強調,淨零轉型是台灣最長遠的國家發展計畫之一,也是讓台灣走向國際的新契機,因此沒有鬆懈的空間,政府會繼續協助企業共同面對這項挑戰,她也期待台灣碳權交易所的成立能協助企業將低碳、零碳的挑戰化為新的機會與商機。 本文來自台灣碳權交易所揭牌 總統:帶動綠色經濟良性循環 – 新聞 – Rti 中央廣播電臺

屏東縣以「翻轉劣地華麗重生,高樹光電綠能示範區!(Rebirth and Transformation of Badlands: Gaoshu Photovoltaic Green Demonstration Zone!)」,近日在「2023第二屆APSAA亞太永續行動獎」頒獎典禮大放異彩,成為SDGs(Sustainable Development Goals, SDG)獲頒SDG 7永續能源項目最佳行動方案獎項,說明縣府推動永續能源發展歷程備受肯定。 縣府表示,高樹盜採砂石劣地活化為屏東縣多元再利用案例,雖受限於當地既有配電、輸電線路布建量不足,可供光電設施併網容量有限,為解決饋線不足問題,縣府結合中央國產署、經濟部、農委會、水利署及台電公司等中央單位,共同克服行政及工程重重困難,建置跨越荖濃溪6座鐵塔,以長達至少2.5公里距離拉線至里港跨鄉鎮輸電線路,有效解決饋線不足窘境。 此外,屏東高樹光電更為全台第一件長距離跨溪併網再生能源案場,歷時5年完成,於第一階段40MW正式併網發電,可產出年發電量約5,000萬度綠電,可為全高樹鄉約9千戶家庭供電,目前持續辦理申請第二階段程序,共同創造公私協力合作典範。 周春米指出,本案為地方政府及中央政府共同合作活化不可耕作土地多元利用示範典範案例,更同時符合多項聯合國永續發展指標,除本次得獎的SDG 7 永續能源項目外,還有SDG 11、SDG 13及SDG 15,因案場設計時以100年防洪高度設計與抗風設計等規劃,符合SDG 13氣候行動,增加屏東縣氣候變遷衝擊抗性;而案場以防止土地持續劣化為原則與致力減少城市土地破壞打造,與將長期閒置土地活化再利用來改善居住環境,亦為屏東縣實踐SDG 15 保護陸域環境策略。 縣府環保局說,近年來民眾對光電發展與環境保護議題逐漸重視,屏東縣一直保持規劃高樹電廠的初衷,審視山坡地、耕作農地、歷史遺跡、生態保育或重要觀光景點聯絡道路沿線等問題,再推出兼顧開發合理性及維護本縣民眾權益的綠能發展項目,踏實的邁向SDG 11永續希望城市。 本文來自以劣地創造綠能永續 屏東高樹光電獲2023亞太永續行動獎肯定-風傳媒 (storm.mg)

杜蘇芮增強為中度颱風,逐漸朝著台灣接近,就怕風勢逐漸增強,影響太陽能板的安全結構,業者一早也出動團隊,前往施工中的案場進行現場巡檢,支架、螺絲有沒有鎖緊?模組有沒有固定妥當?甚至連排水孔是否暢通,都要一一檢視。在屏東,官方也規範太陽能光電系統設置業者,耐風設計要達抗13級風以上。 圖/TVBS 杜蘇芮增強為中度颱風,逐漸朝著台灣接近,就怕設置在屋頂的太陽能光電系統受影響,業者一早就派員展開巡檢! 太陽能職業工會理事長陳俊中:「太陽光電模組、支架、還有結構的每個部位,正在執行鎖固,仔細去看這些鎖點有沒有正常,有沒有緊固,接著我們也會巡視這一邊,像這個排水孔的部分,也要完整的清潔。」 螺絲有沒有鎖緊?模組有沒有固定妥當?排水孔是否堵塞等等,都是檢測重點! 其實,除了颱風前的巡檢,成本動輒數百、千萬起跳的太陽光電發電系統,建置時,就得考量抗風強度及防漏水能力。 圖/TVBS 科技公司經理鍾浩雄:「地面型案場的話,我們一般設計的話,是可以抵抗17級風。」 綠能辦公室主任盧俊中:「本縣太陽光電七月範本已要求業者規劃支撐架結構設計時,應符合營建署耐風設計規範,風速應達抗13級風,恆春滿州則需達抗15級風。」 圖/TVBS 除了颱風之外,每年10月到隔年4月東北季風盛行,恆春半山島有落山風,最大風速曾有13級風的記錄,因此,屏東縣府也針對恆春及滿州,提高太陽能光電系統建置的防風強度標準,要達到抗15級風,以免發生危險。 本文來自防颱!團隊出動 屋頂太陽能板緊急巡檢│杜蘇芮│颱風│發電系統│TVBS新聞網

經濟部(13)日晚間表示,「能源用地白皮書-光電篇」預計於今年下半年公布,並藉此做為跨部會及社會溝通的文件,以建立光電長期發展機制。 有關環團呼籲暫緩設置綠能專區一事,經濟部表示,相關法規經過內政部、經濟部及農委會等跨部會協商討論,目前內政部主管的「非都市土地使用管制規則」修正內容雖已預告完成,後續仍要就各界意見,與經濟部及農委會共同審議評估研議。後續經濟部也有審查作業要點等法制作業要進行,都會持續徵詢各界意見。 經濟部指出,綠能發展區在不影響農業發展的情況下,透過非都容許的方式開放設置光電,地目仍維持農業用地,以低度開發的方式,來達到增加綠電及農村收入,同時不影響原有土地使用功能,並且把後續光電設施移除機制納入規範,使農地保有未來可繼續農用的機會。 經濟部強調,「綠能發展區」的規劃經過跨部會長期的討論,為避免土地掮客尋租的行為造成光電建置過程土地的紛爭,並建立良好光電建置典範,綠能發展區之劃設,除由農委會盤點土地不影響農業發展土地,經濟部會同環境保護主管機關的內政部、環保署及負責生態保育的農委會特生中心,排除環境敏感範圍區域,並由經濟部遴選廠商,以減少土地掮客介入的空間,並強化管理,建立典範。 經濟部說明,為因應國土計畫法於2025年實施,經濟部已研擬「能源用地白皮書-光電篇」草案,草案內容已提出大小有別、在地共榮、永續可回復等原則。未來綠能發展區的推動,將透過遴選的方式,要求投標業者提出地方參與機制、睦鄰回饋與合理租金、整體營運管理規劃至光電案場除役等規劃。 本文來自:https://money.udn.com/money/story/5621/7299145?from=edn_newestlist_cate_side

有關媒體報導民眾對於雲林口湖鄉設置升壓站抗爭一事,經濟部指出,民眾對於電磁波影響鄰近淨水場水質的擔憂,事實上太陽光電所產生的電磁波屬於低頻電磁波,屬於非游離輻射,依據環保署網站介紹,並不會破壞生物細胞分子,也不會產生溫度變化,不會在人體或生物體產生累積效應,當然也不會影響水質,相關的訴求希望能回歸科學證據體論。 經濟部說明,特定媒體藉由此事件,解讀為中央強推光電,地方政府也無奈的方向並不公允,光電或升壓站之土地均需獲得地方政府同意土地變更或容許使用,而民眾之反對訴求,中央地方一致,應該理性溝通。就電磁波擔憂的部分,經濟部也曾委請工研院,在台南北門光電案場升壓站進行電磁波實測,於升壓站旁測得電磁波為0.1mG遠遠小於我國電磁波規範833mG之標準。 另外關於甲地施工卻於乙地辦理說明會部分,經濟部說明,經詢問業者,該案包含光電案場及升壓站,所在位置均位於雲林縣口湖鄉,因此業者才於口湖鄉內辦理發電廠說明會。相關說明會的目的是希望業者於施工前,能多與地方民眾溝通,告知民眾案場的施工範圍、施工期程及施工方式等,民眾如不清楚,即便經濟部已核發施工許可,仍可請業者向民眾說明。 經濟部另表示,該光電案場屬於農委會公告不利農業經營區範圍,再經雲林縣農業處依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」進行審查,並已核發農業容許證明。另其升壓站用地則屬一般農業用地,也經雲林縣建設處依「非都市土地使用管制規則」進行審查,並核發非都市土地容許使用文件。光電及升壓站用地均取得地方政府同意變更或容許使用文件後,經濟部才會核發施工許可。 本文來自新聞 – 最新消息與活動 – 經濟部能源局(Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs, R.O.C.)全球資訊網 (moeaboe.gov.tw)

「因為不了解,所以容易恐慌」再生能源間歇性特色須搭配儲能發展,但國內儲能案場因為抗爭問題一再受阻,此次特邀以電力與能源的「研究、試驗、驗證」為專業的財團法人台灣大電力研究試驗中心董事長郭芳楠為我們一揭儲能系統的真實面目。郭芳楠表示,能夠同理民眾因為不了解,所以恐慌是正常,但現在的電池技術以及法規都相對成熟,能夠透過詳細的說明讓民眾了解儲能的安全性。儲能系統主要使用鋰電池,而日常的手機也是鋰電池,其實就陪伴在民眾生活周遭最近的地方。儲能系統可以想像是一個大的鋰電池的組合體,從電池芯組合成電池模組,電池模組再組成電池機櫃,層層的機櫃最後才放置到貨櫃裡面。整個系統都在電池管理系統(BMS)的監測下進行,同時若有過載的情況,熔絲會自行斷路作第一層的防護。 儲能系統規範以四大保護層次建置 防止熱失控發生 熱失控是民眾最擔心的議題,產生熱失控的原因有可能是因為電池過度充電或是過度放電,或零件本身的瑕疵,或是因外部大力撞擊,導致系統出現問題。要怎麼避免上述原因發生,郭芳楠說明,事實上台灣對於儲能系統的設備有明確的四個保護層次。第一,需遵循美國的安全檢測實驗室(UL)的規範,其是最嚴格儲能系統安全性認證的象徵;第二就是需按照國際電工委員會(IEC)的標準,再來標準局也在考量國內狀況後,訂出《戶外電池儲能系統案場驗證技術規範》,需由公開的第三方作驗證,驗證的範圍從「設計、材料、安全驗證與測試、自願性的驗證測試」等多種面向,最後一道防線還有由內政部消防署所訂定的《儲能系統消防安全管理指引》,確保廠商按照指定的消防設計。未來廠商每兩年還要再做一次的維護驗證 。 針對以下民眾常有的儲能安全迷思,郭芳楠一一解釋: Q:儲能是否會產生電磁波及輻射造成健康影響? A:首先電磁波的強度與距離的平方成反比,而法規規定儲能系統廠需距離居家30米以上,影響力有限。另外,儲能廠所有零組件都被要求需通過電池相容性的標準實驗,不會產生對環境中的其他設備無法承受的電磁干擾。但電磁波的影響無所不在,只要有電在運作的電器都有電磁,像是最常近距離使用的手機、吹風機都有電磁波。 Q:儲能失火爆炸及有毒煙霧的危險性? A:鋰電池燃燒確實會產生有毒煙霧,但以目前電池技術的成熟度,燃燒的機率非常低。若燃燒發生,如剛剛提到的四大保護機制,設備本身的安全裝置與最後的消防系統會及時處理。 Q:儲能噪音及增加周遭溫度問題? A:儲能貨櫃上面有排風扇跟冷氣機保持溫度跟濕度,是有可能產生類似冷氣室外機運轉的聲音。在溫度部分,一般家裡吹冷氣,也會造成周遭溫度上升,但可以從成本與效益的角度思考,若是溫度真的高到廠區需要額外花費預算作散熱,對廠商來說也不符合效益,因此儲能系統對周遭的溫度影響是微小的。 Q:儲能廠的電池跟手機的組成是否一樣? A:手機在使用的屬於鋰三元電池,活性比較活躍,鋰電池裡面有離子交換液、電解液那一類的物質是燃燒時產生有毒物質的主因,而手機跟儲能廠所使用的的電解液差不多。 儲能案場建置受阻 郭芳楠提出建言「提供文宣素材」供地方政府加強溝通 「沒有一個人能置身事外」郭芳楠坦言,電力與能源的使用不是只有中央政府的事,也是地方跟所有民眾的事,台灣走能源轉型這條路,就得有一些配套,畢竟大家不可能回頭走高碳排的路。對民眾溝通方面,郭芳楠建議中央政府準備一套完整的儲能說明文宣品,下放給地方政府第一線去作使用,人是因為不了解才會產生誤解,若是能夠有文宣品、說明影片、圖像加以輔助,對於溝通成效必有幫助,同時也呼籲儲能廠商應更具耐心與地方民眾溝通。 本文來自:https://www.storm.mg/lifestyle/4828572

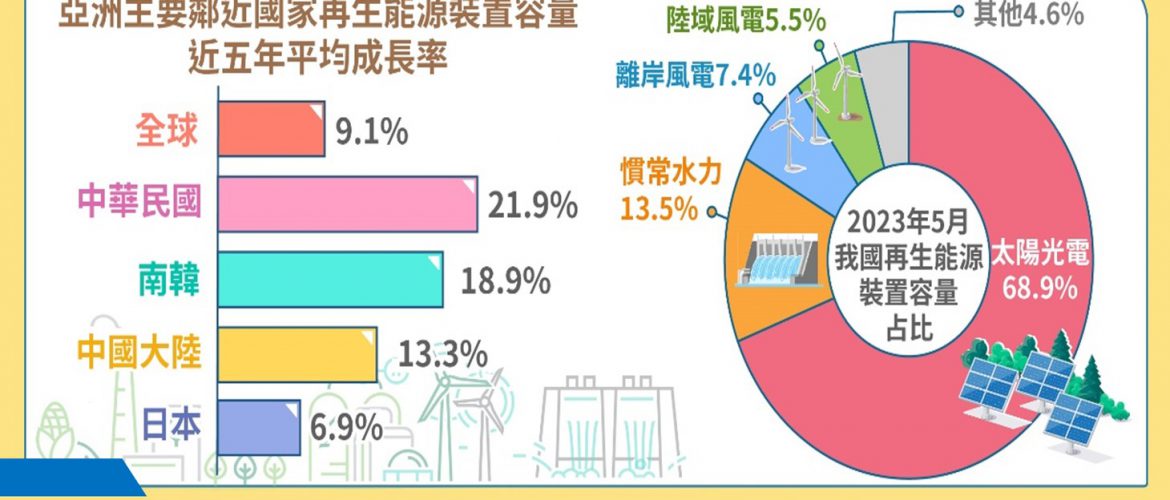

經濟部統計處今(17)日發布產業經濟統計簡訊指出,在全球淨零碳排浪潮推動下,近年各國均加速再生能源建置,全球再生能源占總發電裝置容量比重逐年攀升,從2017年之32.1%上升至2022年之40.2%,增加8.1個百分點;同期間我國增加12.1個百分點。 再觀察再生能源裝置容量近5年平均年成長率,我國為21.9%,高於全球平均之9.1%;如與亞洲主要鄰近國家相較,我國亦高於南韓的18.9%、中國大陸13.3%及日本6.9%;我國太陽光電及離岸風電裝置容量近5年平均年增40.6%及147.6%,亦高於全球平均之21.6%及27.4%。 統計處並指出,太陽光電及離岸風電為我國發展綠能主力,2022年我國總發電量為2,882億度,其中為配合「減煤、增氣、展綠、非核」之能源轉型政策,再生能源發電量突破200億度,2022年達238億度,年增36.2%,占總發電量比重為8.3%,較2017年之4.6%增加3.7個百分點,今年1-5月續升至9.2%。近5年再生能源發電量平均年成長14.0%,其中受惠政府與民間合力推動綠能發展,太陽光電及離岸風電分別平均年增45.0%及135.0%,成長最為快速,今年1-5月續增51.8%及193.2%,為我國再生能源成長之主要貢獻來源。 此外,為因應國際減碳趨勢、提升能源自主,以及落實能源轉型政策,我國自2017年加速推動國內再生能源設置,再生能源裝置容量近年均呈雙位數成長,至2022年平均以21.9%的增幅快速成長;今年5月底已達15.6GW(百萬瓩),年增26.0%,占總發電裝置容量比重為25.1%,較2017年底10.7%上升14.4個百分點,其中太陽光電及離岸風電分別為10.7GW (年增27.9%)及1.2 GW (年增264.7%),成長幅度最大,於再生能源裝置結構占比分別為68.9%及7.4%。 就再生能源之發電主體別觀察,以自用發電設備總裝置容量占整體再生能源比率最高,今年5月底為59.7%,較2017年底增加13.9個百分點,其次分別為民營電廠22.5% (增13.3個百分點)及台電17.8% (減27.1個百分點);若再與能源別交叉分析,由於政府積極鼓勵國內外投資者投入太陽光電與風力發電設備建置,民間業者漸成為發展再生能源之主力,今年5月底太陽光電以自用發電設備占79.8%居首,風力發電則以民營電廠為主,占78.3%。 本文來自經新聞|經News (economic-news.tw)